Obra, de autoria do médico mineiro Pedro Henrique Almeida, é um verdadeiro tratado sobre a região de sua cidade natal situada no centro-oste mineiro…

Ana Claudia Vargas

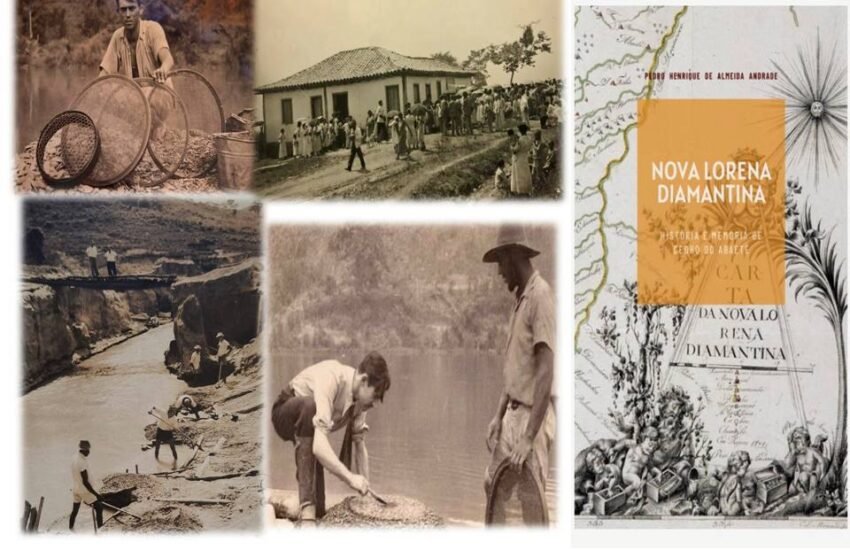

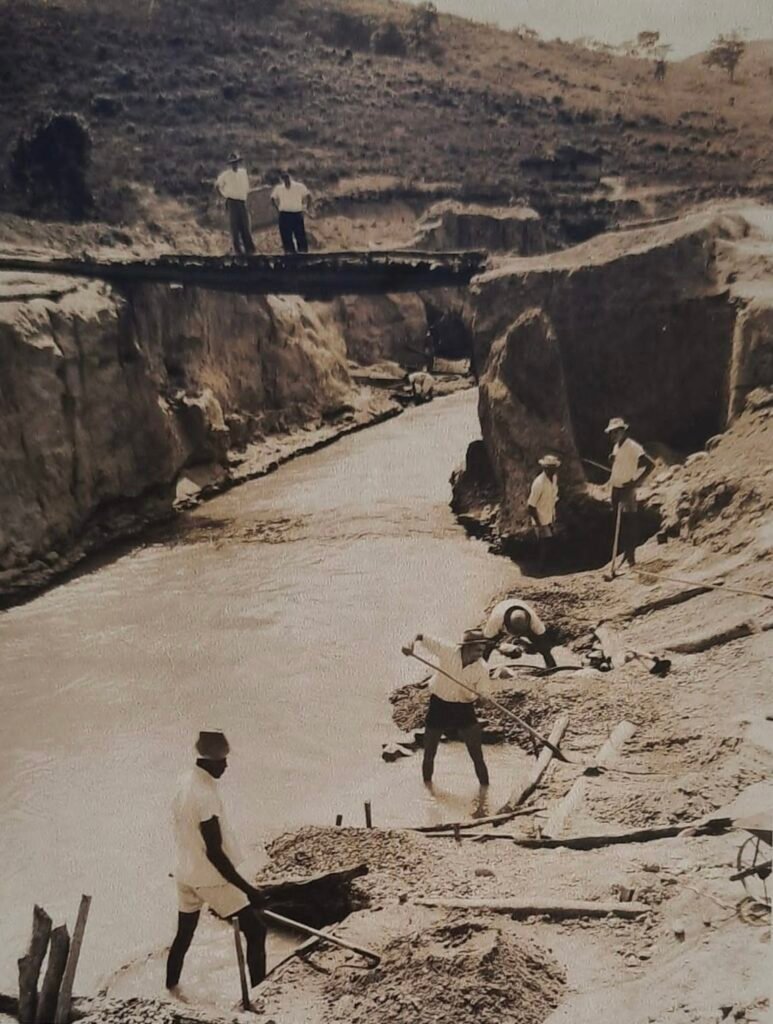

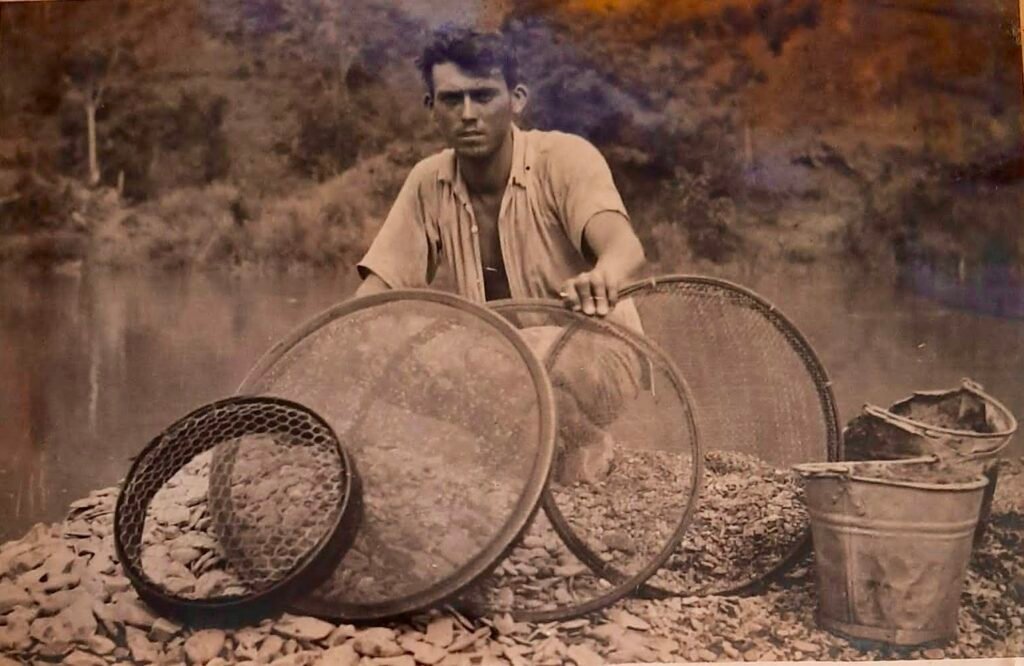

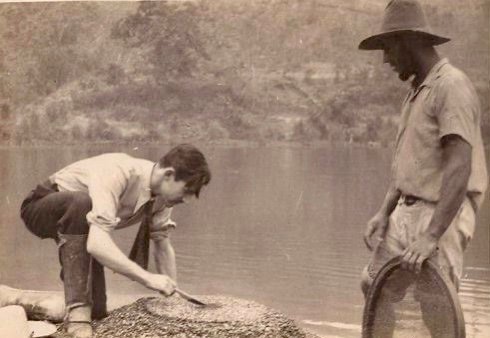

Um livro que é um ‘portal’ para conhecer profundamente o passado e compreender o presente de lugares ricos em minério, pedras preciosas, culturas e tradições: o centro-oeste mineiro. Assim podemos definir, de forma bastante resumida, a obra de 627 páginas “Nova Lorena Diamantina: História e Memória de Cedro do Abaeté” que seu autor, o médico Pedro Henrique Almeida, define como um estudo que buscou investigar “a ocupação do território dos rios Indaiá e Abaeté desde o período pré-colonial, abordando os primeiros sesmeiros, a presença militar nos Quartéis de Cavalaria e, especialmente, a intensa atividade de extração diamantífera que marcou a história da região”. Nesse contexto amplo e repleto de de análises historiográficas rigorosas, o autor nos apresenta um grandioso painel que remonta ao período colonial, revela as estruturas econômicas que sustentaram a fundação de cidades como Cedro do Abaeté (na qual ele nasceu), Estrela do Indaiá, Serra da Saudade, Dores do Indaiá, Quartel Geral, entre outras. Na composição do livro há também documentos inéditos sobre o grande ‘herói’ da Inconfidência Mineira: Tiradentes. São muitas histórias remotas que, segundo Almeida, abarcam questões que vão desde os antigos roteiros sertanistas do século XVIII, passam pela complexidade das redes de exploração diamantífera, marcadas por controle estatal, extravios e formas de resistência” e, nessa imensa trama tecida com os fios da história e da memória formam, no final, algo que poderíamos definir como uma colcha de retalhos daquelas que se teciam nos antigos teares domésticos das tantas casas antigas das Minas Gerais. Talvez esta definição não faça nem de longe jus a todo trabalho de pesquisa e escrita ao qual o autor se dedicou durante longos períodos até finalizar e apresentar sua obra, mas é a que me ocorreu por ser uma colcha, uma trama de fios coloridos e diversos que carrega em sua estrutura artesanal cada minuto de um trabalho que exige dedicação exclusiva, afeição por atividades como a pesquisa incansável, a curiosidade e o apreço por ouvir histórias e mais histórias… Pois, tudo isso se revela de variadas formas durante a leitura deste belo livro.

Na entrevista a seguir, Pedro Almeida nos conta mais sobre seu trabalho e sugere: “convido você a conhecer essa história rica e muitas vezes esquecida, a compreender, enfim, como a tradição garimpeira moldou a identidade cultural e social dessa região singular de Minas Gerais”.

Como surgiu a ideia de escrever este livro? Desde quando a acalentava?

R. Desde criança me interesso por história. Cresci em Cedro do Abaeté ouvindo as memórias de meus avós paternos e maternos. Houve também o contato com material arqueológico, como vestígios de antigas aldeias indígenas que vez ou outra aparecem após o solo ser revirado pelos discos dos tratores. Isso despertou-me para a possibilidade de outras vivências e culturas já extintas. Na Faculdade de Medicina tive contato com ferramentas de pesquisa científica. Decidi, por curiosidade, aplicá-las ao estudo histórico da região. Acabei me apaixonando por essa pesquisa e reuni mais de mil documentos primários sobre a formação do oeste de Minas Gerais. Em 2024, com esse material em mãos, percebi que seria útil desenvolver uma narrativa que preenchesse algumas lacunas na historiografia regional. Somente aí comecei a escrever.

Quanto tempo você levou para escrevê-lo?

R. Escrevi ao longo de 2024 .

Observei que seu livro teve como base uma pesquisa acadêmica rigorosa, mas que também procurou valorizar os saberes regionais dos lugares retratados…

R. Com certeza. O historiador precisa recorrer às fontes que tem disponíveis para se aproximar da verdade dos fatos. A tradição oral, os saberes regionais, são importantes testemunhos de como a comunidade interpreta sua própria história. É verdade que, ao confrontar as histórias populares com os documentos oficiais, algumas narrativas não se sustentam. Meu cuidado foi mostrar essas discrepâncias, mas sem desvalorizar as lendas e as crenças da comunidade. Em vez de descartar a tradição oral, procuro apresentá-la como uma outra perspectiva, um outro ponto de vista sobre o passado da região.

Por que o nome ‘Nova Lorena Diamantina’? Qual a origem dele?

R. O título do livro é uma escolha que honra a própria história da região. Inicialmente, o nome seria “Raízes do Cedro, mas um historiador me convenceu de que isso limitaria o alcance da obra apenas à história de Cedro do Abaeté. Meu objetivo era maior: queria retratar toda a região. O nome veio de uma fonte histórica: ele foi cunhado em 1800 pelo médico e naturalista José Vieira Couto que, a serviço da Coroa Portuguesa, explorou a região para estudar suas riquezas. Naquela época, o local era pouco conhecido pelas autoridades, mas havia rumores de que era promissor para a exploração de diamantes.

“O nome Nova Lorena Diamantina tem um significado triplo: “Nova” sugere um território recém-descoberto, “Diamantina” faz referência à fama de suas jazidas de diamantes e “Lorena” é uma homenagem de Couto a Bernardo José de Lorena, que era o governador da Capitania de Minas Gerais na época.” (Pedro Almeida)

Podemos dizer que seu livro é um verdadeiro tratado histórico, social, cultural (etc.) da região em que se situa sua cidade natal, Cedro do Abaeté?

R. Que bom que você usa o termo “tratado”, pois ele traduz perfeitamente minha

intenção. O livro é, na verdade, um registro exaustivo de tudo que a historiografia

documental tem a oferecer sobre a bacia dos rios Abaeté e Indaiá, afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco.

A pesquisa vai muito além de Cedro do Abaeté, abrangendo uma vasta área que inclui Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Serra da Saudade, Quartel Geral, Abaeté, Tiros e tantas outras cidades. Durante a pesquisa, percebi que a evolução histórica do território poderia ser contada a partir de pontos em comum, o que me levou a regionalizar a área como os “Sertões do Indaiá-Abaeté”. Cedro do Abaeté funciona como um ponto de confluência para esses elementos históricos: a ocupação indígena remota, a colonização agropastoril, a efervescência do garimpo de diamantes e a ocupação por tropas militares. Como a cidade ainda não tinha um livro dedicado à sua história, aproveitei para aprofundar a pesquisa em sua formação, desde as origens até o período contemporâneo.

Você começa a contar a história da região desde os tempos da colonização. Quais foram as principais descobertas que fez dessa época relacionadas somente aos lugares citados?

R. As maiores descobertas foram os documentos que revelam a presença indígena que, na região, já estava em declínio com a chegada dos brancos. Encontrei registros de contato com os indígenas Caiapós e um registro do século XVIII que fala dos “abaetés”, o povo indígena que deu nome ao rio. Também tive a oportunidade de examinar diversos documentos como recibos, cartas e processos jurídicos dos primeiros donos de terra. Eles nos dão uma visão detalhada de como a ocupação da região aconteceu e como os primeiros fazendeiros se relacionavam com o ambiente. Algo que me surpreendeu foi a descoberta, em meio à descrição dos bens de um fazendeiro, de uma urna indígena que ele mantinha como um objeto de arte e decoração.

É interessante como você nos traz um retrato de como os europeus viam os brasileiros como ‘indolentes e preguiçosos’ quando, na verdade, havia grandes dificuldades (ambientais, estruturais etc.) na região…

R. O viajante europeu daquele período estava muito influenciado pelas ideias

liberais iluministas e pelo modo de vida do operário inglês pós-revolução industrial. Quando chegaram ao Brasil, em especial, aos sertões da margem esquerda do Rio São Francisco, o que viram foi um modo de vida muito diferente, ainda bastante influenciado pelo Antigo Regime. Uma sociedade que produzia para subsistência e com um rudimentar comércio interno, aliado à simplicidade material também justificada pela distância dos grandes centros e pela baixa disponibilidade de bens de consumo industrializados. O ritmo de trabalho era outro e os objetivos também. Dessa forma, os habitantes foram interpretados sob a régua do europeu, que os rotulou de “preguiçosos”. O que vemos no registro histórico, entretanto, é que os habitantes desses territórios eram indivíduos com profundo conhecimento da natureza, dos seus ciclos, de onde conseguiam o necessário para sobreviver.

Você fez uma ampla pesquisa para escrever seu livro, gostaria de saber se teve acesso a documentos inéditos e, se sim, quais foram os caminhos percorridos até eles.

R. Acessei muitos documentos inéditos, ou seja, acervos aos quais os

historiadores clássicos da região não tiveram acesso, por limitações jurídicas, de

distância e de tecnologia. Por exemplo, grande parte dos documentos produzidos sobre a região estavam nos arquivos de Portugal. Esse material foi catalogado e

disponibilizado na internet somente no começo dos anos 2000. O mesmo caso se aplica ao acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Arquivos Nacional e Público Mineiro, entre outros. Tive muita felicidade nesse sentido, pois encontrei documentos fundamentais que preencheram lacunas importantes na historiografia. Alguns exemplos: documentação original acerca da entrega do Diamante do Abaeté em 1792, da rotina de grupos de garimpeiros ilegais do Rio Indaiá em 1797,do descobrimento de um diamante de 37,5 quilates no Rio Indaiá em 1799, inventários de militares do Quartel Geral do Indaiá do período de 1792 a 1848, entre muitos outros.

Baseado em tudo que você abordou _ economia, história, aspectos da formação social mineira etc. _ imagino que hoje você consiga ter uma visão mais clara dos problemas recorrentes tanto da região quanto do Brasil (como a perene desigualdade social, o preconceito racial que por aqui continua sendo ignorado, éramos vistos como um ‘povo cordial’, por exemplo) de maneira bem mais tangível. Faz sentido?

R. O conhecimento da história nos permite entender a sociedade atual e seus

problemas de forma mais clara. Ao analisar o passado, percebemos que os desafios de hoje têm causas complexas e multifatoriais, e que soluções simplistas ou generalizações não são suficientes para explicá-los.

Um dos aspectos mais marcantes que observei foi a origem da corrupção no Brasil. Existem inúmeras evidências de que autoridades políticas, judiciárias e militares, entre outras, cometiam diversos tipos de atos corruptos desde os primórdios do país. Apropriação de bens públicos, roubo de pessoas desfavorecidas, subornos e enriquecimento ilícito são exemplos de práticas enraizadas na nossa história. Esse problema, um dos mais graves da nossa sociedade, causou prejuízos sociais enormes e contribuiu significativamente para a desigualdade que vemos hoje. Outro ponto que me chamou a atenção foi como decisões políticas podem minar a capacidade produtiva do povo e gerar empobrecimento. A imposição de cargas tributárias elevadas sobre a produção, o consumo e o patrimônio, por exemplo, afeta diretamente os mais pobres de forma desproporcional. A questão racial também é fundamental para essa compreensão. Foram mais de trezentos anos de escravidão, com pouquíssimos direitos civis e um sistema que impedia a ascensão social de pessoas negras por meio de diversos mecanismos. Esse período deixou marcas profundas que são visíveis até os dias de hoje.

O seu livro me parece ‘diferente’ dos livros de história em geral, sobretudo por narrar de forma ‘humana’ e, por vezes, afetuosa, o desenvolvimento social e econômico da região…

R. Apesar da minha preocupação em não narrar em primeira pessoa, é verdade que alguns leitores notaram um tom afetuoso na minha escrita. O amor pela minha terra natal foi, de fato, o principal motor da minha pesquisa. Encontrei na geografia humanística a base teórica para essa inquietação sobre minhas origens, por meio do conceito de topofilia, desenvolvido pelo geógrafo Yi-Fu Tuan. A topofilia busca compreender a profunda relação de afeto entre os seres humanos e os lugares onde vivem ou viveram. Desse ponto de vista, acredito que um autor que não tivesse a vivência na região não conseguiria alcançar a mesma compreensão material e simbólica. Por isso, considero um verdadeiro privilégio ter tido a oportunidade de registrar essa epopeia humana dos sertões do Indaiá-Abaeté.

“Ao longo dos séculos XIX e XX, observa-se a presença marcante de um sistema político baseado no clientelismo rural, no prestígio das oligarquias locais e na mediação personalista entre o Estado e a população elementos característicos do que a historiografia brasileira denomina coronelismo”. Destaquei este trecho da página 385 como base para a pergunta: como escritor que pesquisou a fundo a história da região e construiu ‘pontes’ entre o passado e o presente, como você vê o poder da oligarquia sobre os rumos do desenvolvimento local? A mim, parece que esse poderio continua sendo um dos grandes males do nosso país e origem dos inúmeros problemas que causam/causaram este abismo entre a chamada ‘elite’ e as classes inferiores. Qual sua opinião sobre isso?

R. Você tem razão. A oligarquia é, de fato, uma das principais causas do abismo entre as classes sociais no país. Vejo que a formação de hierarquias é um processo orgânico da humanidade, presente até em sociedades tradicionais, como a dos indígenas, que sempre tiveram líderes militares, religiosos e intelectuais. No entanto, o problema surge quando essa elite se torna uma oligarquia. Como Platão definiu, a oligarquia é um governo que tem a riqueza como valor supremo. Ele considerava essa a segunda pior forma de governo, perdendo apenas para a tirania, pois nela, a elite governante se preocupa unicamente em acumular bens e dinheiro, em vez de se dedicar ao bem-estar da população. No Ocidente, a história mostra que muitas elites nasceram da acumulação de riqueza — e até as experiências coletivistas terminaram por criar burocracias oligárquicas. Essa visão se aplica perfeitamente à história do Brasil. A presença das oligarquias é uma constante, atravessando os períodos colonial, imperial e republicano. A desigualdade social reflete, em grande medida, o caráter personalista dos dirigentes, que não apenas deixam de promover o bem-estar coletivo, mas também impedem a ascensão de amplas camadas da população. O coronelismo perdeu força, mas a lógica oligárquica não foi erradicada: apenas assumiu novas formas. Hoje ela se expressa na oligarquia burocrática, em que grupos de poder dentro do próprio Estado usam seus cargos para perpetuar privilégios; na oligarquia familiar ou política, em que dinastias locais e regionais se revezam no poder; e na oligarquia econômica, em que grandes conglomerados empresariais influenciam a política e moldam decisões de governo em benefício próprio. Platão defendia, por outro lado, que o governo mais justo seria a aristocracia — não no sentido de nobreza de linhagem ou de riqueza, mas como o governo dos melhores (aristoi), aqueles dotados das mais elevadas qualidades morais e intelectuais. Para ele, apenas esse modelo poderia ser considerado verdadeiramente justo. No Brasil, e na região que este livro retrata, não faltam exemplos de homens e mulheres que, movidos por tais qualidades, assumiram posições de liderança e deixaram marcas profundas na vida pública. Entretanto, é preciso que mais indivíduos com essas características ocupem as esferas de poder.

Gostaria de acrescentar que a pesquisa aprofundada para o livro resultou em dois artigos acadêmicos que em breve serão publicados. O primeiro, a ser lançado em uma revista de história da UFMG, explora os antigos roteiros sertanistas em busca de preciosidades no oeste de Minas Gerais. O segundo artigo, por sua vez, localiza dois diamantes do século XVIII encontrados nos rios Indaiá e Abaeté, que atualmente estão no acervo do Museu do Tesouro Real em Lisboa, Portugal. (Pedro Andrade)

Você encontra o livro “Nova Lorena Diamantina: história e memória de Cedro do Abaeté” no site da editora Clube de Autores no seguinte endereço https://clubedeautores.com.br/livro/nova-lorena-diamantina. Há também o Instagram https://www.instagram.com/historiasdoindaia/ .

Clique nas fotos para vê-las no tamanho completo

Se você gosta do nosso trabalho, comente, curta o PortalPlenaGente+, marque nossa plataforma nas redes sociais e compartilhe nosso conteúdo! A gente agradece!

Jornalista, autora de 5 livros, um deles semifinalista do Prêmio Oceanos 2020.

Muito obrigado pelo espaço, Ana. Gostei muito da sua análise da obra.